配亿多配资

配亿多配资

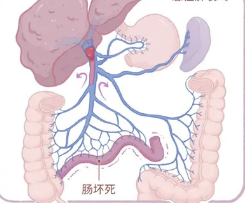

在急腹症的“雷区”中,有一种极其凶险的“隐形杀手”——门静脉系统血栓形成。它常常起病隐匿,却进展迅猛,一旦未能及时识别和处理,极易导致肠坏死、腹腔感染、多器官功能衰竭,致死率极高!

近日,广州中医药大学东莞医院(东莞市中医院)外一科联合血管介入科、手术室、ICU等多学科团队,成功救治了一位危重门静脉血栓患者,再次展现了我院在急危重症领域的综合救治实力!

病情就是命令!从寻常腹痛到致命便血的生死时速

2025年9月中旬,36岁的梁女士因腹部胀痛来到我院门诊就诊。初期,她的症状与普通的胃肠炎非常相似,胃肠镜检查也未发现明显异常。经过抑酸、解痉、抗感染等常规治疗后,疼痛非但没有缓解,反而持续加重!

更令人揪心的是,梁女士随后出现了关键性的危险信号——解暗红色血便! 同时,复查抽血提示其D-二聚体急剧升高至7.16μg/ml(正常值通常小于0.5),感染指标上升,血常规还出现血液浓缩表现。这些异常指标,如一声警报,立即引起了经验丰富的医生团队的高度警觉,梁女士被紧急收治入院!

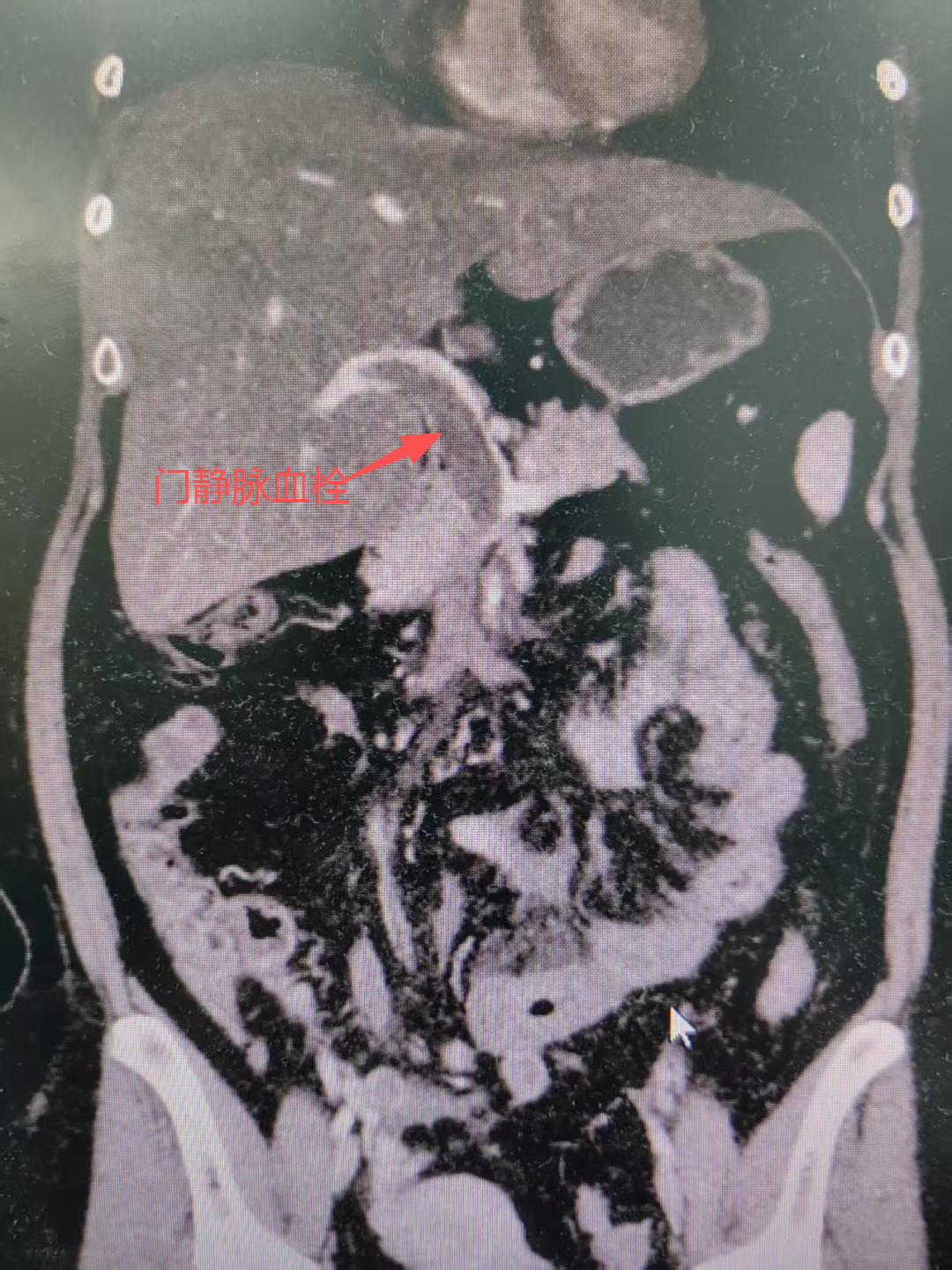

精准诊断!增强CT锁定“元凶”

入院后,医疗团队争分夺秒,立即为梁女士完善了全腹部增强CT检查。

结果回报犹如拨开迷雾,真相浮出水面:“门静脉见充盈缺损影,注意血栓形成可能,左中腹部局部肠系膜密度增高,相应小肠壁似水肿。”

至此,隐藏在梁女士腹痛背后的真正“元凶”——门静脉血栓形成被成功锁定!这意味着,血栓已经导致肠道血流严重障碍,随时可能发展为广泛肠坏死、感染性休克,梁女士的生命危在旦夕!

介入+外科“双剑合璧”!打通生命通道

面对如此凶险的门静脉血栓,我院早已形成一套成熟的“介入取栓+外科手术”双模式救治路径!医院立即启动了多学科会诊(MDT)。外一科赵曦主任与血管介入科肖亦明主任紧急评估后,一致认为必须立即采取措施,恢复肠道血流,并剖腹探查肠管血运。

1.急先行锋:血管介入科“清道夫”行动配亿多配资

血管介入科团队果断施行“门静脉取栓术”。通过微创介入技术,成功清除了堵塞血管的血栓,恢复了门静脉向肝脏及肠道的血流,第一时间打通了肠道血流的“生命通道”!

2.外科接力:急诊手术探查与“损伤控制”

在持续灌注溶栓和抗凝药物的同时,外科团队接力急诊手术探查。在手术室及麻醉科的全力配合下,医生切除了腹腔内已经肠壁发黑、血运障碍的坏死小肠。

特别强调: 为了防止术后可能出现的“腹腔间隔室综合征”,医生在手术结束时将大网膜铺在腹部切口下方,仅仅缝合了腹部切口的皮肤,而没有缝合腹壁肌肉层,以有效降低腹内压,为后续治疗争取时间(损伤控制策略)。

3.ICU监护与后续精细治疗

术后,梁女士转入ICU进行进一步的严密监护和抢救治疗。待患者情况稳定后,血管介入科团队再次接力,行门静脉造影+血栓抽吸术,对堵塞的血管进行了彻底的“清扫”,确保了远期血流通畅。

4.最终康复:二期关腹,重获新生

在ICU监护和抢救稳定后,外科医生行二期关腹手术,真正把肚子“关上”。经过医护团队的精心治疗和护理,梁女士最终康复顺利,转回普通病房,安全出院!

回顾整个治疗过程,正是由于及时精准的诊断,加上多学科的无缝衔接与“双剑合璧”的治疗策略,才成功挽救了患者的生命,同时也避免了大面积肠坏死切除的命运,最大限度地保留了肠道功能。

经验与启示:提高警惕,多学科协作是关键!

外一科赵曦主任总结道:

• 提高警惕! 对于临床症状不典型、诊断欠清晰的患者,接诊医生一定要细致进行体格检查,找出可疑点,进行综合分析判断。尤其门静脉急症,外科医生更应引起注意,其发病急,进展快,涉及多脏器,死亡率高。

• 尽早CT! 对于病因不清的严重急腹症患者,如果存在感染性休克、肾功能不全、腹部膨隆并腹膜炎,或者腹内压增高者,应尽快行全腹CT检查,以明确病因。

• 分期手术,损伤控制! 对于危重症患者的手术干预,不要寄希望于一次性解决所有问题。第一次手术以去除原发病灶、保证生命安全为原则,同时注意腹腔间隔室综合征的发生。主动地分期手术,降低腹内压以进行损伤控制,可以达到很好的预期治疗效果。

每一例成功救治的背后,都凝聚着医护人员精准的判断、果断的决策、娴熟的技术与多学科团队的默契配合。广州中医药大学东莞医院(东莞市中医院)外一科、血管介入科、ICU等科室将继续秉持“厚德精术、仁和济世”的院训宗旨,不断提升对门静脉系统等急危重症的救治能力,为更多患者筑牢生命防线!

供稿:胡 宏

编辑:莫铸希

校对:陈淑君、朱彩婷

初审:赵 曦、刘绍江

审核:张子尧

配亿多配资

亿操盘配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。