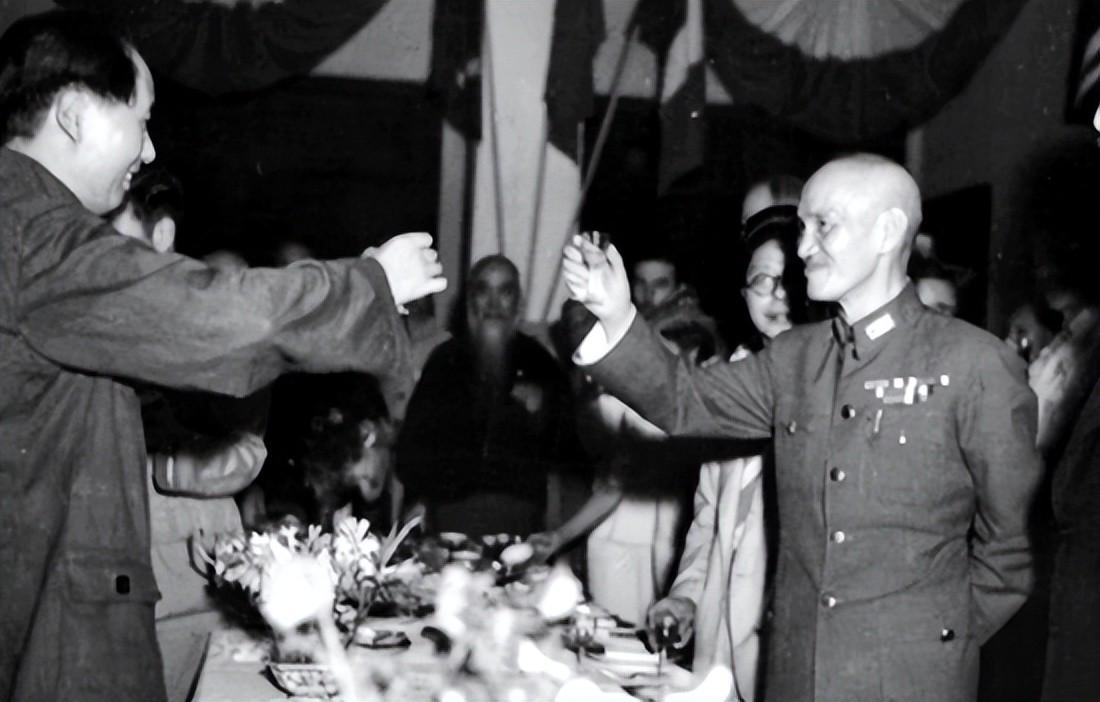

1945年8月29日卢深策略,重庆,林园。

“委员长,到了这个年纪,你现在有睡不着的时候吗?”毛主席看着晨雾中轮廓依稀的树影,忽然问了身边一同散步的蒋介石一个看似家常的问题。

一句看似寻常的问候,分量却重若千钧。就在前一天,毛主席冒着巨大的风险飞抵重庆,开启了决定中国未来命运的谈判。此刻,两个影响了中国几十年的对手,并肩走在这座名为“林园”的官邸里。蒋介石听到这个问题,神色微微一动,没有直接回答,而是指着周围的景致岔开了话题,谈起了这座园子的前主人——林森。这个举动,实在耐人寻味。

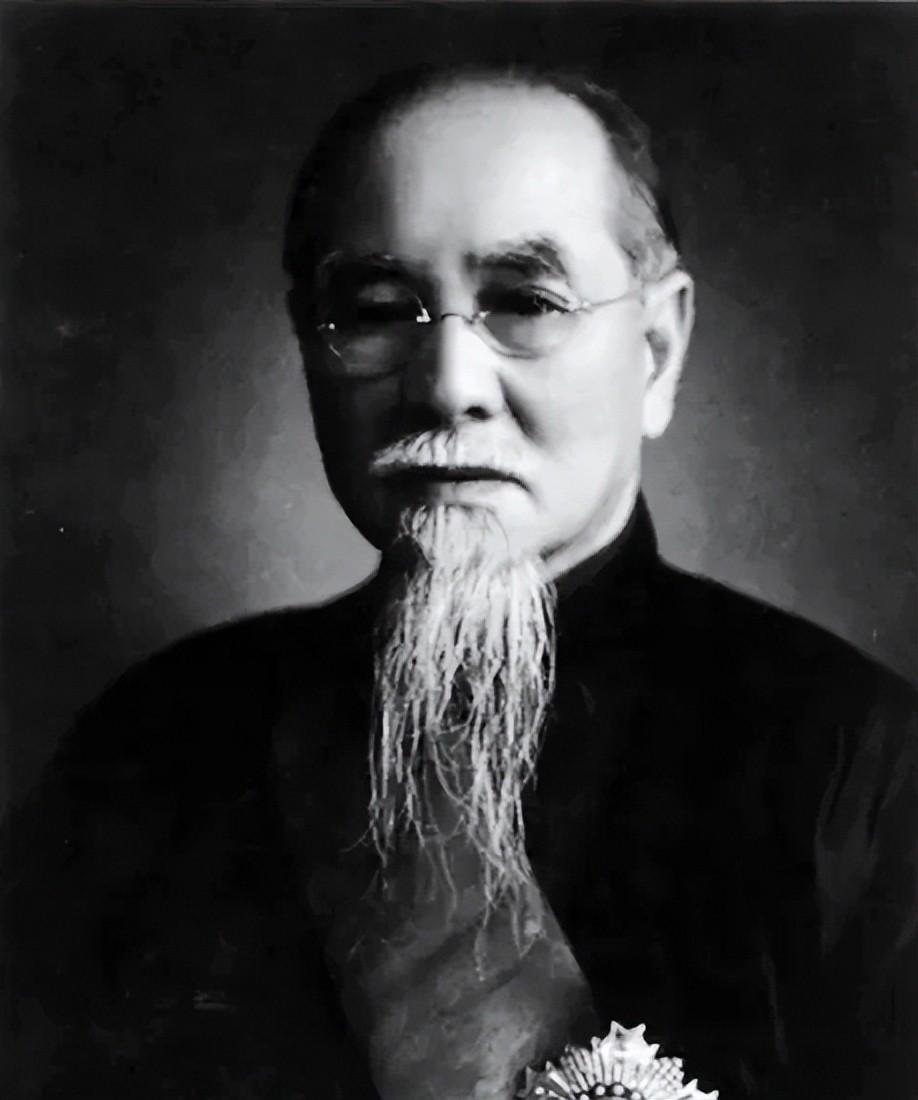

林园,林园,顾名思义,曾是国民政府主席林森的官邸,也是他最终病逝的地方。蒋介石在那个微妙的时刻提起林森卢深策略,绝非偶然。这背后,藏着他复杂的心思,也藏着一段几乎被遗忘的国民政府高层往事。说白了,林森这位主席,正是蒋介石一手扶上去的。1931年,蒋介石因“九一八”事变处置不力等问题被迫第二次下野,为了找一个既有资历威望、又不会真正威胁自己实权的人物来镇场子,他选中了辛亥革命元老林森。

有意思的是,林森对蒋介石的心思看得一清二楚。他上任后,奉行“无为而治”,从不插手实际的军政事务,给足了蒋介石“垂帘听政”的空间。两人之间,维持着一种表面上极其客气的关系。林森外出视察,必会电告蒋介石;蒋介石也总会回电问候,礼数周全到甚至有些疏离。这种微妙的平衡,让国民政府在那个动荡的年代维持了基本的运转。

然而,林森这位“不管事”的主席,并非没有底线和风骨。尤其是在大是大非的民族利益面前,他展现出的坚定,有时甚至让手握重兵的蒋介石都感到几分压力。1936年西安事变,南京方面主战声浪滔天,何应钦等人甚至准备派飞机轰炸西安。关键时刻,正是林森这位没有兵权的元首站了出来,力主和平解决,强调“不可把西安方面逼急了”。作为党国元老,他的话还是有分量的,为后续的和平解决创造了舆论空间。

待到蒋介石平安返回南京,出现了极具戏剧性的一幕。众人蜂拥而上,嘘寒问暖,唯独林森平静地站在一旁。蒋介石快步走到他面前,深深一躬,口中说道:“有累主席受惊了。”事后,从不在背后议论人的林森对家人说了一句:“蒋介石这是做给别人看的。”寥寥数语,尽显这位老人的通透。他深知,蒋介石需要的,是他的名望和地位卢深策略,而不是他的意见。

抗战全面爆发后,林森的态度更是旗帜鲜明。他力主团结抗日,当汪精卫在南京成立伪政府,派人拉拢他出任伪“主席”时,被他严词拒绝。不仅如此,林森还公开发表讲话,号召全国军民“肃清汉奸”,并以国民政府主席的名义,下令开除汪精卫党籍并予以通缉。1941年,也正是他以国家元首身份,正式对日、德、意法西斯宣战,为中国跻身世界反法西斯“四强”之列,奠定了法理基础。

更令人肃然起敬的是,为了支持抗战,林森将自己唯一的养子送上了前线,在傅作义将军麾下担任英文秘书。这位年轻人一直到为国捐躯,他的上司和同袍都不知道,他的养父就是名义上的国家元首。与蒋介石在抗战初期一度的摇摆和“攘外必先安内”的政策相比,林森在民族大义上的立场,高下立判。

遗憾的是,1943年,林森因车祸引发中风,身体状况急转直下。值得一提的是,当时远在延安的中共中央对此事也极为关注,毛主席特意委托周恩来前往林园探望。周恩来发现林园紧邻公路,车马喧嚣不利于静养,还特地向重庆当局建议公路改道。国民党方面很快采纳了这个建议,足见林森在各方心中崇高的地位。不久后,林森在林园病逝。

林森去世后,延安各界数千人专门为他举行了公祭大会,中共中央还发表了社论,高度评价了他坚持团结抗战的民族精神。这在国共两党摩擦不断的背景下,实属罕见。据说,蒋介石事后还曾专门质问戴笠,林森的车祸是否与军统有关,虽被戴笠否认,但也反映出蒋介石内心的一丝波澜。他未必真的关心林森的死因,但他关心的是,这样一位备受各方尊重的人物离世,对他而言是一种政治损失。

现在,让我们回到1945年重庆林园的那个清晨。当毛主席抛出那个关于“睡眠”的深刻问题时,蒋介石下意识地用林森来作“挡箭牌”,或许不仅仅是简单的回避。他谈论的,是一个名义上拥有最高地位,却不必为国家前途命运 sleepless at night 的人;一个受到各方尊重,却不必承担决策千钧之重的人。这番话,与其说是介绍林森,不如说是在不经意间流露出了自己内心深处的疲惫与重压。

毛主席何等敏锐,他自然听懂了弦外之音,于是顺着蒋介石的话,也对林森表达了敬意。这场“晨间谈话”,表面上风平浪静,实则暗流涌动。它像一滴水,折射出两个巨人截然不同的心境。一个,背负着旧中国的沉重包袱,在权力的顶峰辗转反侧;另一个,则代表着一股新生力量,对未来充满信心,准备迎接一个全新的黎明。至于蒋介石究竟有没有睡不着的时候,历史,很快就用之后四年的风云变幻,给出了最清晰、也最残酷的回答。

亿操盘配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。