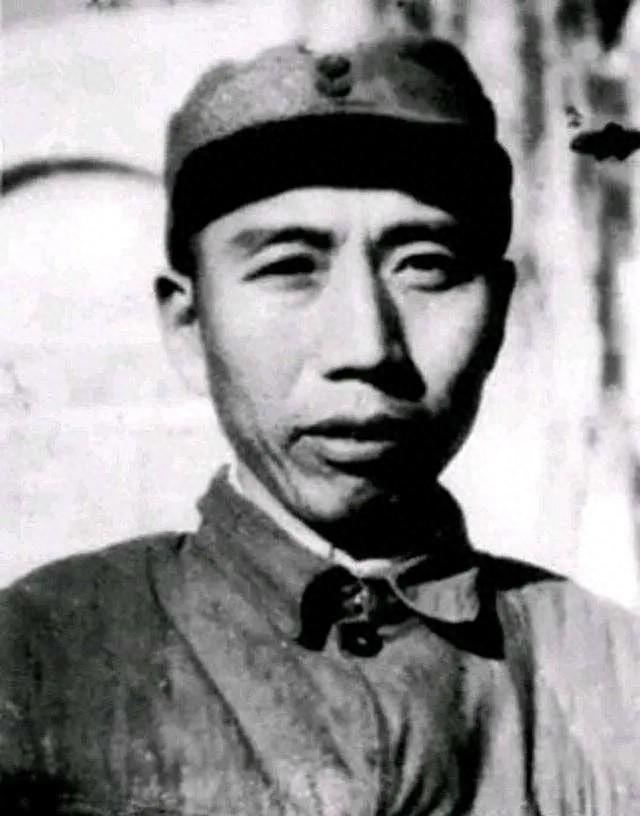

“1954年2月15日,浦口工地,帽子摘了!”王震的嗓音在晨雾里炸开。对面那名裹着棉衣的民工身子一抖,迟疑片刻还是抬头。那张脸,让王震愣了半秒巨龙配资,随即眉峰一紧:“竟然是你?”

气氛瞬间凝住。警卫上前,扣住对方的手腕。王震扫了周围一圈,数千名筑路工一锤一镐,都没料到自己会见证旧债清算。那名民工不是别人,正是早年充当“豫西土龙”刘玉良的爪牙、后来潜逃的地主恶霸刘玉良本人。此刻,他冒名顶替混进铁路队,当个“苦力”妄图蒙混过关。

事情得从王震为何出现在工地说起。建国后国家百废待兴,铁路成了动脉。1953年底,中央决定加速京沪线复线工程,铁道兵部队临危受命。王震虽旧伤未愈,却主动请缨担任司令员兼政委。他常挂在嘴边一句话:“铁轨一寸一寸铺,国家一天一天强。”于是,新春刚过,他就拄着拐杖踏上巡线的列车。

若把时钟拨回二十年前,这位湖南伢子已是出了名的“拼命三郎”。1934年红三军并入红六军团,他任政委,带兵上雪山、过草地,为了甩开尾追的川军,他干脆命令全军夜行昼伏。有士兵打趣说:“跟着王政委,哪怕钻雪窝也敢睡。”正是这种狠劲,才保住了那支不到万人却朝气蓬勃的劲旅。

抗战爆发后,他又领359旅驻扎南泥湾。那里是烂泥巴、荒蒿草,没有粮,也没有房。王震扛着锄头走在最前头,他的口头禅换成了“三分枪六分锄,一分不怕苦”。一年多,荒滩变良田,旅部仓库里的高粱、土豆堆得像小山。1943年秋,毛主席视察,笑着拍他肩膀:“你们越封锁越壮实,再来十个南泥湾也不嫌多!”

其实,那段岁月留下的并不都是丰收的喜悦。1944年,他护送南下干部穿越敌后,第二次长征悄然拉开。日伪、顽军、匪队夹击,359旅硬是凭着熟练的山地战术把敌人耍得团团转。有人统计,短短数月巨龙配资,他们昼夜行军2800多里,却无一人掉队。王震后来回忆:“路再险,也比心里没底更可怕。”

1949年西北战局吃紧,他又提枪进疆。零下二十多度,风刮得像刀子,他却一句“先把门栓插好,再谈建设”,硬是在甘新大道上切断了国民党马步芳逃路。新疆和平解放后,他没有歇口气,拉起部队就地垦荒,“兵团”一词由此写进史册。

多年征战,王震落下一身伤病。1951年赴苏治疗,钢板、螺钉塞进了左腿,可他回来第一句话仍是:“别把我当病号,给我活干!”正巧全国大建设启动,中央需要一位既懂部队又懂垦荒还敢碰硬的人来抓铁路,王震成了不二人选。

于是有了1954年的那幕。刘玉良的露面,让工地炸开了锅。此人早年依仗家财、收买地方保安,为国民党端茶递水,抗战时又卖盐、倒枪,逼死佃户十余,解放前夜一路南窜。谁也没料到他会扮成苦力藏在枕木堆边。王震盯着他,声音低沉:“人民政府给过你登记自新的机会,你没把枪放下;现在想靠一把铁锹就躲过去?做梦!”

短暂询问后,警卫把刘玉良押往南京军管会。事后追查,他正是“十人枪杀案”的主谋之一,当晚即被立案起诉。工地上的工人们议论纷纷:“老王的眼睛就是尖!”有人感慨,如果不是王震恰巧路过,真不知道这号人物还能潜伏多久。

这场插曲并未耽搁修路进度。王震转身就钻进测量车,摊开图纸,手指轻点:“从浦口到蚌埠必须压缩七天工期。”随后,他让炊事班加米、卫生队增汤,“人要顶住,钢轨更要顶住。”工程队士气大振,硬是提前一个月贯通区段。

有人疑惑,他为何总能把军人作风和建设节奏拧成一股绳?老兵总结得直白:“王司令打仗讲快,修路也讲快;打仗要‘隐蔽接近’,修路也得‘隐蔽成本’。”这种在枪林弹雨里练出的效率观,被他移植到任何一方工地。

值得一提的是,抓建设的同时,他仍惦记兵工素养。工地上每晚收工后,他会让班排长组织夜校,讲精读、讲算术,生怕战士只会挥锹不会写字。有人私下说他“管得太细”,他哈哈一笑:“咱们修的是国家大动脉,螺丝也要识字。”

刘玉良被捕十天后,南京市军管会通报了罪行,群众拍手称快。王震却不曾停步。3月,他又沿线南下勘察长江大桥选址。同行的技术员回忆:“他时常坐在枕木上,一手夹烟,一手比划,聊的是千里之外的西部铁路网。”那副神情,与当年在南泥湾描绘稻浪一样炽烈。

从湘江边的放牛娃到共和国上将,再到铁道兵司令,王震的人生似在战场与工地间来回切换,却始终沿着同一股力量——为人民的路越修越长、越修越宽。1954年浦口工地那声“帽子摘了”,不仅揭开一名逃犯的伪装,也提醒所有人:新时代的水泥与钢轨上,容不得旧世界的苟且。

王震后来写过一句短评:“打仗是为把路修通,修路是为让人民走得更远。”言辞朴素,却道尽了他数十年奔波的意义。

亿操盘配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。