1951年闻喜,四川巴中王坪村。

“老乡,我记得这儿原来有块碑的,咋没了?”一位前来吊唁战友的老红军,望着空荡荡的烈士墓前,眼里满是疑惑和失落。

村里一位上了年纪的老人赶忙凑上前,压低了声音,带着几分神秘和自豪:“首长,您别急,那宝贝疙瘩好着呢!当年要不是我们连夜给它抬走埋了,早让那帮还乡团给砸了!”

这一句话,瞬间揭开了一段尘封十六年的往事。一块石碑,为何要让当地百姓冒着杀头的风险去掩埋?它上面,又究竟刻着什么,引得敌人如此仇视?

这块墓碑,是红军留下的。1935年,红四方面军主力撤离川陕根据地开始长征后,卷土重来的地主还乡团,对这片红色的土地进行了疯狂的反扑。他们挖开红军的坟墓,泄愤报复。而那座由红军亲手为战友建立的烈士墓碑,自然成了他们的眼中钉。老百姓看在眼里,痛在心里。一个漆黑的夜晚,乡亲们自发组织起来,悄悄将这块重逾千斤的石碑抬走,深埋于地下。他们用最朴素的方式,守护着对红军的承诺和敬意。

墓碑,就这么一埋,就是整整十六年。

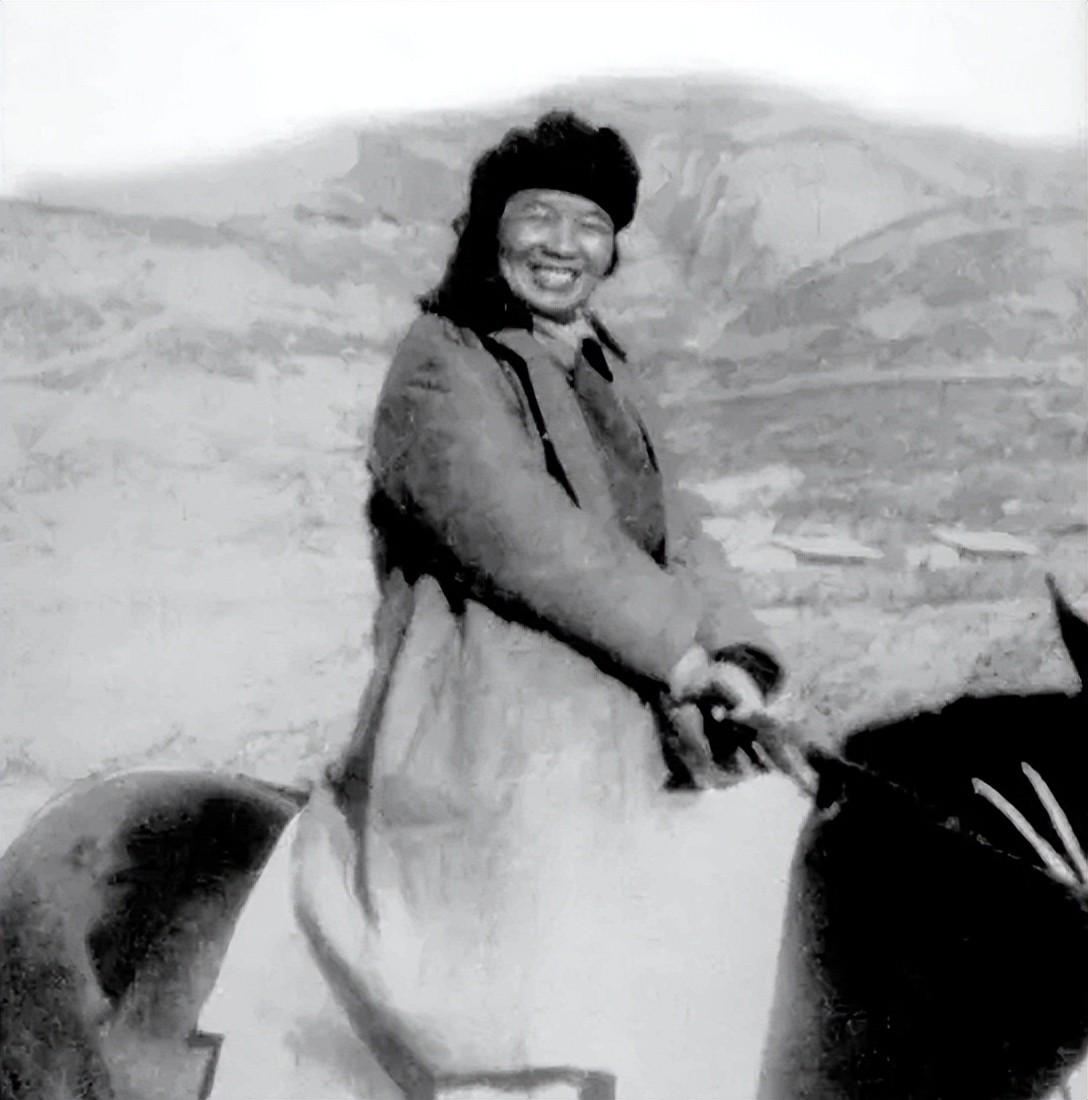

时间拨回到1934年的春天闻喜,川陕革命根据地正笼罩在战争的阴云之下。四川军阀刘湘调集二十多万大军,兵分六路,气势汹汹地扑向这片新生的红色区域。前线战事吃紧,后方医院里,伤员也越来越多。当时担任红四方面军总医院政治部主任的张琴秋,每天都要面对一张张年轻却因伤痛而扭曲的脸,更要面对一个个因救治无效而逝去的鲜活生命。

这些牺牲的战士,大多才十几二十岁,很多人甚至连名字都没来得及留下。他们从五湖四海而来,为了一个共同的理想倒在这里,最后却只能用一张草席包裹,草草掩埋。这场景,让张琴秋心如刀绞。她觉得,必须为这些兄弟们做点什么。他们不该被遗忘,他们的牺牲必须被铭记。

一个念头在她心中升起:要为牺牲的烈士们建一座陵园,立一块永恒的墓碑!

这个提议,在医院领导层会议上得到了所有人的赞同。那段时间,张琴秋仿佛找到了新的精神寄托。要知道,她刚到医院时,正处于人生的低谷。一方面,她才得知丈夫沈泽民早已在鄂豫皖苏区牺牲的噩耗,悲痛欲绝。另一方面,由于在之前的会议上曾正直地批评过张国焘的错误路线,她被这位“大家长”接连降职,从政治部主任到县委书记,最后被安排到总医院,实际上是被边缘化了。

不得不说,个人的委屈和丧夫的悲痛,都没有击垮这位坚强的女战士。她把所有的情感,都倾注到了修建烈士陵园这件事上。从陵园选址到墓穴规划,再到墓碑的设计,她事事亲为。为了找到最好的石料,她跟着老乡跑遍了周围的山头。为了设计图纸,她熬了好几个通宵。

墓碑的样式很快定了下来。高近四米,宽厚各半米多,雄伟庄严。碑身正面,张琴秋决定亲笔题写“红四方面军英勇烈士之墓”十个大字。据说,在动笔那天,她特意让人打来一盆清冽的井水,将双手浸泡许久,净手焚香,然后饱蘸浓墨,怀着无比沉重和崇敬的心情,一气呵成。

最有意思的是墓碑顶部的设计。张琴秋没有采用传统的装饰,而是别出心裁地设计了一个镰刀锤头的党徽图案。然而,这个党徽并非我们今天常见的样子,而是倒悬着的。

这倒悬的党徽,究竟是什么意思?

其实,这背后蕴含着深沉的哀思。在当时的国际共产主义运动中,并没有对党徽悬挂方向的统一规定。张琴秋的这个设计,更多是一种情感的表达。试想一下,当国家遭遇重大损失,或为伟人致哀时,通常会降半旗。而这倒悬的党徽,其寓意与降半旗如出一辙,代表着“党徽低垂,全党同悲”。它是一种无声的语言,向长眠于地下的九千多名烈士表达着党组织最沉痛的哀悼。

这个设计,让所有看到它的人都为之动容。它不仅体现了对逝者的尊重,更是一种精神上的抚慰。它仿佛在告诉那些牺牲的战友们:你们没有被忘记,党和同志们永远怀念你们。

1934年秋,王坪红军烈士陵园落成。在庄严的典礼上,《国际歌》声雄壮,红四方面军的主要领导都来了。他们站在这座由张琴秋倾注了无数心血的墓碑前,向牺牲的战友们致以最崇高的敬意。那一刻,张琴秋在川陕根据地所受的种种不公与委屈,似乎都已烟消云散。她用自己的行动,为革命历史留下了一座不朽的丰碑。

这块墓碑不仅仅是张琴秋个人情感的寄托,更是那个特殊年代里,红军将士们在残酷斗争中,依然保持着对战友情谊和革命理想无比珍视的明证。

十六年后,当它被重新从泥土中挖出,洗去满身尘土,再次矗立在王坪的土地上时,历史仿佛完成了一个轮回。它静静地立在那儿,无声地讲述着一个关于牺牲、铭记与守护的故事。那倒悬的党徽,也早已超越了悲恸,化作了一座精神的丰碑,永远矗立在后人的心中。

亿操盘配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。